WasserWirtschaft 06/2023: Optimales Zusammenwirken von Planung und hydraulischer Untersuchung am HRB Weilers/Bracht

Lassen sich mit physikalischen Modellversuchen und hydrodynamisch-numerischen Strömungsmodellierungen alle Fragen rund um Wirkungsweise und Wechselwirkungen beim Betrieb eines Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) ausreichend beantworten? Ein Team aus Ingenieuren ging dieser Frage nach und untersuchte in einer Studie das Zusammenwirken von Planung und hydraulischer Untersuchung. Mit zum Team gehörten auch die Hydraulik-Experten von Björnsen Beratende Ingenieure, die Abflusskapazität und -charakteristik mittels 3D-CFD-Strömungsanalyse berechneten. Im Juni dieses Jahres wurde das Ergebnis der Studie in der Zeitschrift Wasserwirtschaft veröffentlicht.

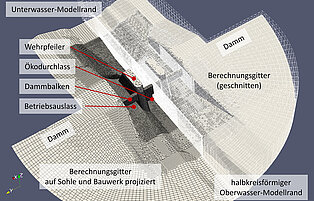

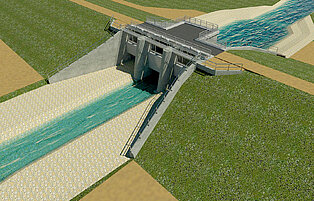

Am Mittel- und Unterlauf der Kinzig führen lang anhaltende Regenfälle oft zu Überschwemmungen. Nach dem schweren Hochwasser 2003 entschloss sich daher das Land Hessen zu handeln. Zusammen mit der Kinzigtalsperre sollen eine Reihe weiterer Staubauwerke den Hochwasserschutz verbessern und den Schutz vor hundertjährlichen Hochwasserereignissen erhöhen. Das geplante Hochwasserrückhaltebecken Weilers/Bracht soll im Hochwasserfall ein Retentionsvolumen von bis zu 1 Mio. m3 bieten. Der Wasserverband Kinzig (WVK) plant den Neubau als ökologisch durchgängiges HRB im Hauptschluss des Gewässers Bracht am Standort Weilers. Das Großbecken besteht aus dem Absperrbauwerk, einem Durchlassbauwerk mit Entnahmeeinrichtungen sowie dem Hochwasserentlastungssystem und einer Energieumwandlungsanlage.

Für eine zuverlässige Bemessung wurde die Anlage sowohl im physikalischen Modellversuch als auch im CFD-Modell studiert. Mit beiden Verfahren wurden Fragen zu Wirksamkeit und Wechselwirkungen geklärt. Im Praxisteil Wasserbau der Zeitschrift WasserWirtschaft 06/2023 demonstrieren die Autoren, wie der Planungsprozess durch die Paarung aus klassischem Modellversuch und modernen Methoden (BIM-basierte 3D-Planung, 3D-Druck und 3D-CFD-Strömungsanalyse) effektiv durchgeführt werden kann. Ein wesentlicher Aspekt ist die Steigerung der Aussageverlässlichkeit bei der Bemessung durch die hybride Betrachtungsweise.

Mit dem physikalischen Modell im Maßstab 1:20 des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen Hochschule Nürnberg (IWWN) wurde die Abflusskapazität der Betriebseinrichtungen und die hydraulische Wirksamkeit der Tosmulde untersucht. Die Modellelemente wurden BIM-basiert in einem 3D-Modell konstruiert und mit einem 3D-Drucker geplottet.

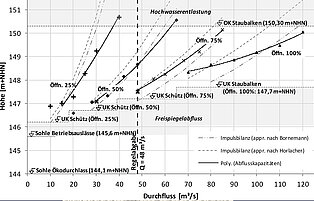

Die Abflusskapazität und -charakteristik bei verschiedenen Schützstellungen der Betriebsauslässe wurde mit dem 3D-CFD-Modell (OpenFOAM©) von Björnsen Beratende Ingenieure berechnet. Der ermittelte Zusammenhang zwischen Öffnungsgrad, Abfluss und Stauwasserstand dient als Grundlage für den Steuerungsplan.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich bei der Planung des HRBs Weilers/Bracht das physikalische als auch das CFD-Modell als zuverlässiges Verfahren bewährt haben, um wasserbauliche Planungen zu überprüfen und zu optimieren. Durch 3D-Planung lassen sich die Modelle in kurzer Zeit und mit hoher Genauigkeit erstellen. Eine Rückkopplung in die Planung ist effizient möglich.